出勤率8割の要件は世界的にはほぼ例がない

年次有給休暇の取得について

使用者は、労働者の雇入れ日から起算して6か月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し又は分割した10労働日以上の有給休暇を与える義務があります(労働基準法39条1項)。これを「年次有給休暇」と言います。

時季指定権・変更権

具体的な取得時季については、労働者が時季指定権を行使することで特定されます。

ただし、労働者の請求した時季に年休を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には、使用者は時季変更権を行使できるとされます。

ところでILO(国際労働機関)などを見ると、日本の年休制度とは少し様相が違います。そもそも出勤率は年休の要件ではなく、年休の取得時季も労働者の希望を考慮しながら使用者が決定する仕組みが一般的です。

諸外国では長期休暇をまとめて取ることが一般的で、日本のように1日単位の休暇の分割を認めるのは少数派です。これは戦後直後、労働者の多くが食料確保の買い出しを目的として年休を使った事情を反映したようです。

とはいえ、出勤率を要件とするのは世界でほぼ例がないようであり、非常に問題のある考え方です。

年休権の発生時期

「年休の権利」はどの時点で発生するのか。最高裁の判例によれば「年次有給休暇は法定の要件が揃えば法律上当然に発生する権利で、労働者が時季指定をした時、使用者が時季変更権を行使しない限りで年休の効果が発生する」との判断を出しています。

原則として労働者が請求した時季に取得できます。しかし同僚への気兼ねや評価を恐れて取得率は低調なのが現状で、たびたび年次有給休暇の取得促進が問題となります。

こうして18年の労働基準法の改定によって年5日の年休については使用者の付与義務が課せられました。使用者は、年休日数10日以上の労働者に対して5日については基準日から1年以内に、労働者ごとに時期を定めて与える義務があります。すでに5日以上の年休を請求・取得している労働者に対しては時季指定で与える必要はありません。この年休付与義務の違反は罰則の対象となっています。

年休めぐる事例

年休の利用目的については労働基準法は一切感知していません。つまり休暇をどう利用するかは、使用者の干渉が許されない労働者の自由なのです。家族の病気を理由として年休申請したところ診断書の提出を要求されるケースがあります。携帯電話のない時代は緊急時の連絡先として旅行先を聞かれることもありました。これも年休の自由利用の原則に反します。

タクシー運転手が夜間勤務を嫌がって、これを回避するために年休指定したことが権利濫用として無効になった裁判例はあります。

労働義務のない休日や非番日については、年休の法律上の性質から効力が生じる余地がないとされます。

一斉休暇闘争は、スト権のない官公労の労働組合が使った闘争戦術です。これは時季変更権やノーワークノーペイ原則などを理由に裁判所は否定的です。実力闘争として興味深い戦術です。

自分の職場以外のストライキの支援で年休を使うことはまったく問題ありません。

使用者は、労働者が請求した時期に年休を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には、時季変更権を行使できるとされています。

最高裁は「できるだけ労働者の指定した時季に休暇を取れるように状況に応じた配慮が必要だ」としています。

配慮の有無は、それ以前の対応の仕方や当該労働者の業務の内容や性質、代替要員確保の時間的余裕などを総合判断するとされます。

簡単に言えば、通常の配慮があれば年休取得が可能であるにもかかわらず、配慮がないため代替要員の配置ができないような場合はNGです。

要員不足が常態化し、労働者が年休を使うと業務が回らなくなるとの理由は、事業の正常な運営を妨げる場合には該当しません。

不利益取扱い

年休権行使への不利益な取り扱いに対しては附則136条で禁止しています。賞与の算定に年休取得日を欠勤日として扱うことはNGですが、皆勤手当の不支給措置について争われた裁判では、年休制度の趣旨を無効にするほどではないと判断されています。

使用者が事業場の過半数代表と労使協定を締結したときは、日数後5日を超える部分については、計画年休に基づいて年休を付与することができます(労働基準法39条6項)。

計画年休制度に労働者が反対した場合の取り扱いですが、裁判では、反対する労働者にも計画年休の効力は及ぶとの判断が出ています。

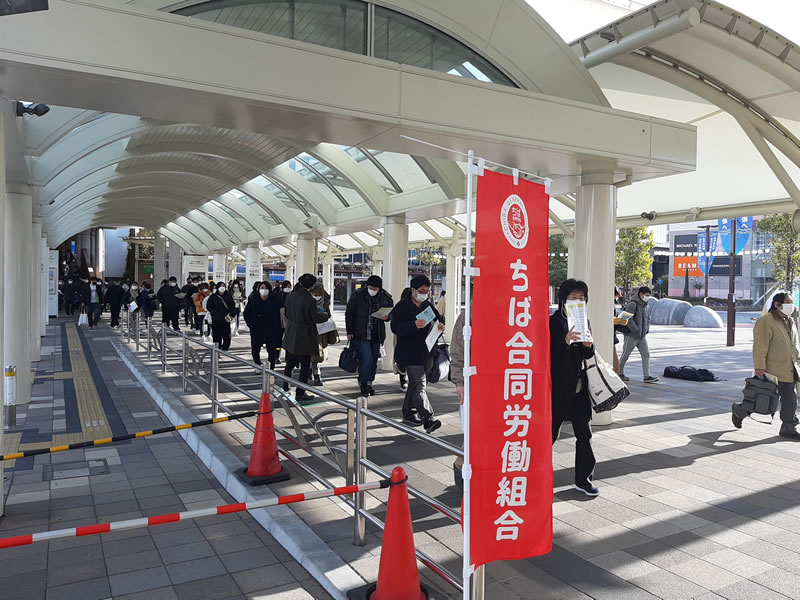

ちば合同労組ニュース 第139号 2022年2月1日発行より